一、战时状态的“锁”与“钥匙”:选举时间表背后的政治博弈

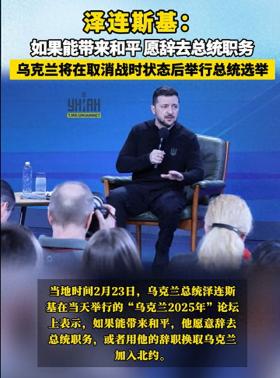

乌克兰总统泽连斯基自2024年俄乌冲突进入“热战阶段”以来,多次强调宪法规定“战时状态禁止举行选举”,并指出当前解除战时状态“正中普京下怀”。这一立场得到美国支持,其乌克兰问题特别代表凯洛格明确表示,选举需在战斗停止后启动,以符合宪法程序。

然而,乌克兰前总统波罗申科在2025年2月16日突然透露“2025年10月26日”为总统大选日期,并称消息来源包括泽连斯基办公室、中央选举委员会等机构。这一时间点与乌议会2023年通过的“战时状态结束后至少6个月准备期”原则相符,但前提是战时状态需在2025年4月底前解除。目前,泽连斯基尚未官方确认该日期,凸显了乌国内政治力量对“战后秩序”的争夺。

波罗申科的“爆料”是否代表泽连斯基团队已预设时间线?或是前政治势力试图影响舆论?选举日期的模糊性,既是法律程序的体现,也是各方博弈的结果。

二、合法性危机:普京的质疑与泽连斯基的破局

俄罗斯总统普京早在2024年12月便质疑泽连斯基的合法性,称乌宪法未允许战时延长总统任期,但同时也留下余地:“若泽连斯基通过选举胜出,俄方将承认其合法性”。这一表态将乌克兰选举从国内议程升级为国际政治议题——选举不仅是民主程序,更可能成为俄乌谈判的筹码。

泽连斯基则通过外交行动强化自身地位:2025年2月访问土耳其商讨军事合作,并与美国筹备矿产协议谈判,试图在资源与国际支持上为战后重建铺路。这些举措既为选举积累资本,也向俄罗斯传递“乌方谈判筹码增加”的信号。

选举的“双重合法性”——对内需获得选民授权,对外需换取俄罗斯的承认。泽连斯基能否将战场优势转化为选票优势,成为关键。

三、国际社会的“隐形之手”:美国与欧洲的角色

美国在选举问题上态度微妙:一方面支持乌宪法程序,反对战时选举;另一方面通过矿产协议、军事援助深化对乌影响力。而欧洲国家如土耳其,则通过安全合作间接介入乌战后格局。

值得注意的是,泽连斯基计划与美国总统特朗普举行会谈,若美国大选后政权更迭,其对乌政策可能调整,进一步影响乌克兰选举的国际环境。

西方国家的支持是否以“民主化承诺”为条件?选举结果会否成为美俄博弈的新焦点?

四、民主重建的困境:战时遗产与选民信任

即便战时状态解除,选举仍面临多重挑战:

- 选民动员:数百万流离失所的难民如何参与投票?

- 安全风险:俄军是否可能借选举期间发动攻势?

- 腐败痼疾:战时经济寡头化会否侵蚀选举公正性?

乌议会虽承诺“自由公正选举”,但前总统波罗申科等势力可能借机挑战泽连斯基的“战时领导神话”。此外,泽连斯基若参选,其“战时总统”形象既是优势(凝聚民族认同),也可能成为包袱(民众对重建进度不满)。

看点分析:选举不仅是权力更迭,更是对乌社会创伤的修复测试。若选举被质疑为“形式民主”,或将引发新一轮动荡。

结语:选举——终点还是新起点?

乌克兰的选举重启,标志着从“生存模式”向“常态治理”的转型。然而,战时状态的解除仅是法律层面的节点,真正的挑战在于如何平衡内外压力、弥合社会裂痕,并避免选举沦为地缘政治的傀儡戏。

泽连斯基若成功连任,需兑现“战后复兴”承诺;若政权更迭,新领导者能否延续抗俄路线?无论结果如何,这场选举都将成为乌克兰国家命运的关键分水岭。

在战争与和平的夹缝中,民主制度如何既不被战时紧急状态吞噬,又不因仓促选举而流于形式?乌克兰的实践或为全球提供镜鉴。

转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《乌克兰取消战时状态后将选总统,开启国家重启之路?》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号

还没有评论,来说两句吧...